第3回:実例!担当者が語る物流現場改善の勘どころ(前編)

第3回 (2017/4/11掲載)

~執筆者紹介~

株式会社カスミ ロジスティック本部 物流部 物流戦略担当マネジャー 齋藤 雅之

1997年 三共貨物自動車(株)入社

2008年 カスミ岩瀬流通センター センター長

2013年 (株)カスミへ転籍、カスミ物流体制構築プロジェクト副リーダー

2014年 カスミ物流改善プロジェクト事務局

2016年 カスミプロフィットセンタープロジェクト推進リーダー 現在に至る

JILS 物流現場改善推進委員会 委員、流通経済大学 ゲスト講師、第28回CREフォーラム講師、国交省 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会参加、厚労省 トラックドライバー労働環境改善事業参加、中国鄭州市主催 国際コールドチェーンフォーラム スピーカー 等

【受賞歴】全日本物流改善事例大会2010「物流合理化努力賞」、同大会2011「物流合理化賞」、同大会2012「物流合理化賞」、同大会2014「物流合理化賞」、同大会2015「優秀事例」

はじめに

カスミ物流部は現在3つの物流センターを中心に、各施設は基本的に自社保有施設とし、構内業務と配送業務を4社の物流協力企業に業務委託をしている。人が中心のオペレーション体制では、人の価値を高める改善活動が推進されている。今年で13年目となるカスミ物流改善活動では、様々な失敗や反省を繰り返す中で、協力企業とカスミの改善チームが、自らの現場の問題を解決することで職場環境が良くなり、また、関連部署や前後工程と連携することで、さらに大きな効果を創出しながら現在も進化している。

2010年に、JILS(日本ロジスティクスシステム協会)の全日本物流改善事例大会にエントリーしてからは、毎年複数チームが全日本物流改善事例大会にチャレンジし、さらに現場のモチベーションが上がった。全日本物流改善事例大会で評価された物流協力企業の担当者は、そのほとんどがキャリアアップし、さらにカスミとの関係性を深めている。実は私自身がそのキャリアアップの当事者であり、この改善活動の13年間で、協力企業の配送責任者⇒協力企業の構内責任者⇒センター長⇒荷主であるカスミへ転籍⇒カスミ物流部担当マネジャー⇒カスミ物流部物流戦略担当マネジャーと、カスミの物流改善活動に携わりながら、同時に立場と役割を大きく変化させている。

今回、『実例!担当者が語る物流現場改善の勘どころ』ということでオファーをいただいたが、改善技術としての手法・手段については、トヨタ改善方式を筆頭に優秀な教科書が巷に溢れているので、技術的なノウハウはそちらで学んででいただくとして、今回は、現場責任者の視点で、私の実体験から得た改善活動を継続させるための2つのポイントについてお伝えする。

アジェンダ

1.物流現場の価値を上げる『現場責任者への5つの提言』 (前編:本章)

2.改善継続の実践ポイント『WINの循環ポイントを見つける』 (後編)

1.物流現場の価値を上げる『現場責任者への5つの提言』

1.1 現場責任者への提言①:現場改善の『本質』とは・・・

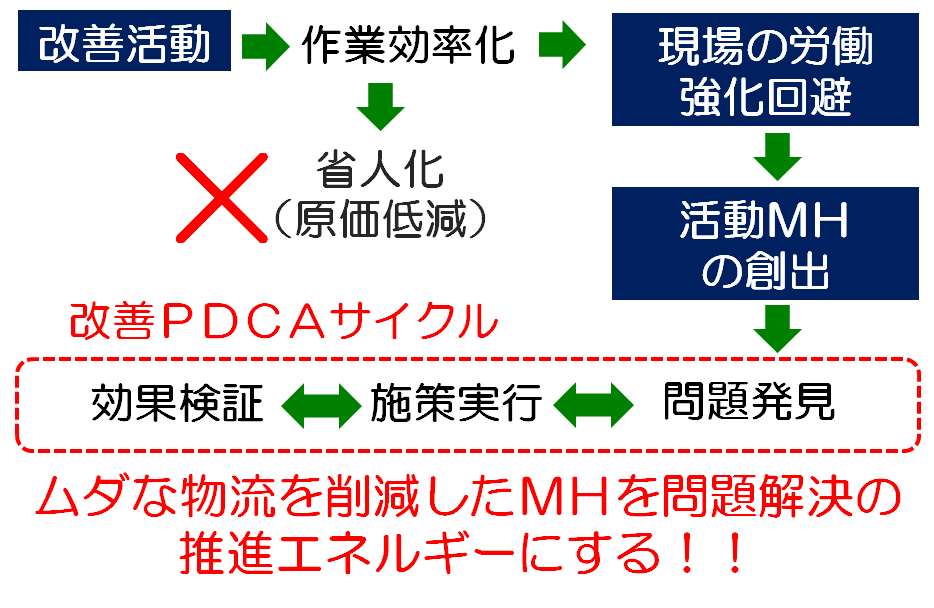

改善を『業務命令』で実行しても長続きはしない。強制力のみで統率を図っても、改善は進んだように見えて、実は改善のPDCAサイクルは循環しない。最初に断言するが、物流現場に必要な改善の『本質』とは、それをやる事で自分たちの職場環境や評価が良くなり、現場の責任者や担当者自らが問題を発見し、自発的行動を起こす事にある。つまり、MH削減を目的にしてもいけないし、省人化ありきの改善などは、組織を崩壊させる危険性がある。現場のムダを削減し、創出したMHを改善活動のために再投資をしなければ、現場は『カイゼン』という名の労働強化に陥り、上記の『本質』が循環しない。改善が本物にならない原因は何故なのか?是非真因分析をしてほしい。

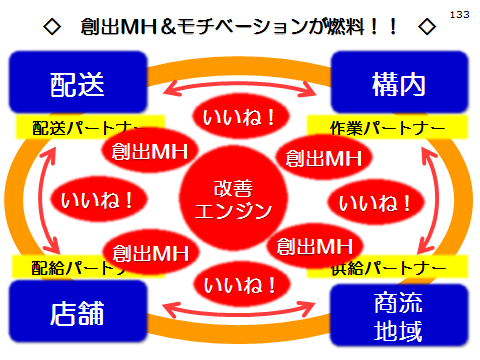

改善の推進エネルギーが循環する事。それに気づいた『人』『チーム』『組織』だけが継続的改善効果を享受できる。(図表1)

そして、なぜ、物流現場の自発的行動が重要なのか?それは前後工程の問題の多くは物流現場に顕在化するからである。日々の異常を改善していくと、部分最適から全体最適への転換期が必ず訪れる。それは、前後工程の連携へと改善領域を拡大する事を意味し、接点である物流セクションの最大の強みとなるのだ。事件は現場で起きている・・・

(図表1)改善活動の役割と推進エネルギーの循環

1.2 現場責任者への提言②:改善活動は通行手形

1.3 現場責任者への提言③:物流現場は宝の山

1.4 現場責任者への提言④:反対勢力は宝の山

1.5 現場責任者への提言⑤:改善活動は宝の地図

ある物流改善の教科書を読んでいると、物流は付加価値を生まない『必要なムダ』であると記載されていた。『あなたのセクションはムダ』と言われたら誰でもやる気を失くしてしまうだろう。私は『ムダ』ではなく『宝の山』と呼ぶ事にしている。改善活動により『宝の山』を発見し、そのエネルギーを武器に、外部に対する発言力を持っていこう!!『宝の山』を発見し続ければ、周りから重要なセクションと、口コミでその評価が広がるのも時間の問題である。

物流現場には前後工程の課題『宝の山』を、日々目撃している人財『宝の山』がゴロゴロしている。改善活動とは、それらの『宝の山』に気づくための地図であり、今あなたの目の前にある。今こそ物流現場の価値に気づく時である!!