物流コスト調査

物流コストの管理および適正化は、企業の物流担当者にとって永続的な課題と言えます。一般に公表されている物流コストのデータの多くは、有価証券報告書等に基づく断片的なデータです。このようなデータは、ベンチマーク等に利用するには不十分であるといった問題があります。そのため、日本ロジスティクスシステム協会では、毎年、荷主企業を対象に「物流コスト調査」を行い、各社の詳細な物流コストを把握しています。

調査結果は報告書として公表され、対売上高物流コスト比率の推移、荷主企業の物流コストの業種別動向、日本全体のマクロ物流コストなどを公表しています。これにより、わが国の物流コストに関する総合的なデータを継続的に集積しています。

なお、物流コストとは、物流に起因して(関連して)発生するコストです。

物流コスト調査の詳細

【問い合わせ先】

(公益)日本ロジスティクスシステム協会

JILS総合研究所

メール: souken@logistics.or.jp

物流コストの算定方法

物流は、調達部門、生産部門、販売部門などさまざまな部門で発生しています。このような物流の特徴から、会社全体としての管理が十分でなく、部分最適による非効率が生じているケースが少なくないと考えられます。そこで、会社全体の物流コストを網羅的に把握することで、部門間の連携不足から来る非効率を明らかにし、物流の全体最適化による効率化を促すことができるといえます。

たとえば、梱包サイズの最適化を通じて輸送コストを削減するケースを考えます。一般的に梱包コストは生産部門、輸送コストは物流部門が管理するケースが多いため、生産部門は梱包コストを最小化するインセンティブが働きます。しかし、梱包コストは輸送コストよりもずっと小さいのが一般的であり、梱包コストが多少、増加したとしても、梱包の最適化を通じて輸送費(および保管費)を最小化することを目指すべきであるといえます。

このような効率化のインセンティブを働かせるためには、物流コストを部門ごとではなく、社内横断的に把握し、集計することが必要であると考えられます。

このように、物流コスは幅広く把握することが必要であり、「配送費」「保管料」「梱包料」といった「支払物流費」はもちろんのこと、自家輸送費、物流に関する社内の人件費なども把握することが必要といえます。

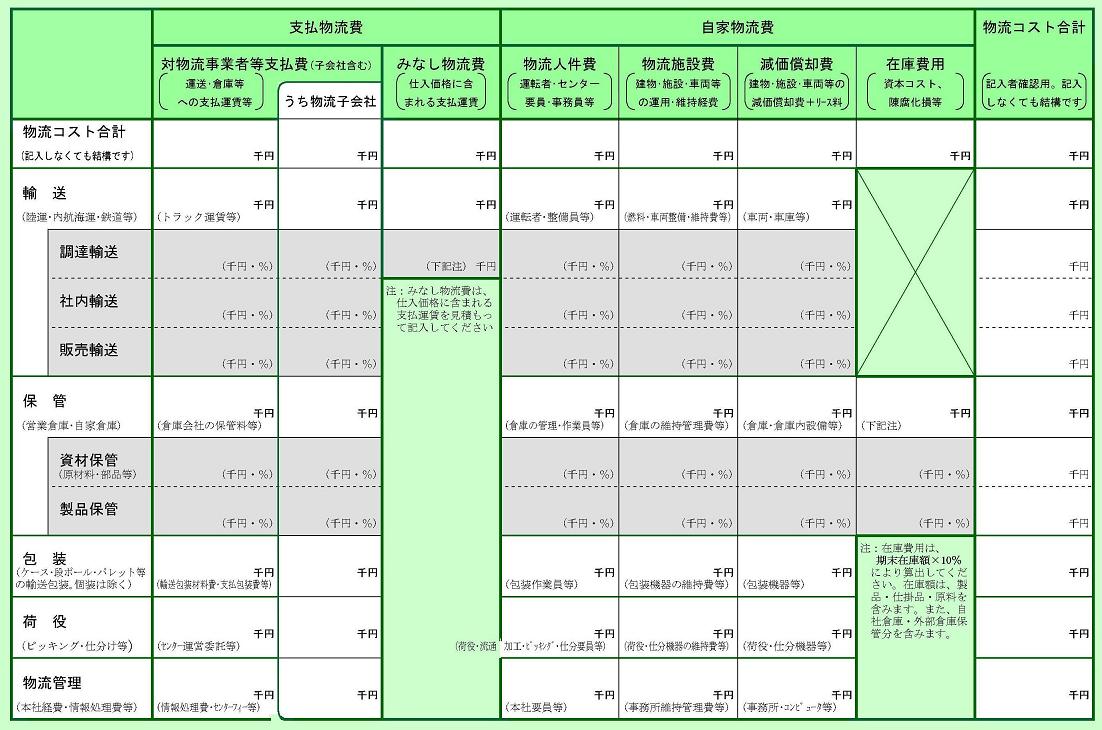

本調査は、通商産業省(現・経済産業省)が定めた「物流コスト算定活用マニュアル」に基づき、「輸送」「保管」「包装」「荷役」「物流管理」といった機能別の分類を「タテ軸」にとり、「支払物流費「自家物流費」といった支払形態別の分類を「ヨコ軸」にとったマトリクス形式の調査票(集計フォーマット)を採用し、会社全体の物流コストを幅広く記入していただいています。

物流コスト調査報告書の配布

日本ロジスティクスシステム協会では、荷主企業を対象に毎年「物流コスト調査」を行っております。物流コスト調査へのご協力いただいた企業様には、回答年度の調査報告書を1部進呈しておりますので、是非、ご参加を検討ください。詳細はJILSのホームページを確認ください。

報告書には、対売上高物流コスト比率の推移、荷主企業の物流コストの業種別動向、日本全体のマクロ物流コストなどのデータを掲載しており、このデータは、荷主企業における物流コストの基準値として利用されているほか、行政機関における施策検討の基礎資料、学術分野における基礎資料等として幅広く利用されています。

物流コスト調査報告書のご購入方法

本報告書は、有名書店※・政府刊行物センター等などで購入いただくこともできます。

東京都官報販売所 政府刊行物東京サービスステーション(オンライン販売)

※FAXでの注文方法についても東京都官報販売所のサイト内をご参照ください。

※JILS会員の方はページ右上の問合せフォームまたはメールにお問い合わせください。

【報告書イメージ】

2022年度 物流コスト報告書 目次

第1章 総 論

1.調査の目的

2.物流コスト管理とその意義

第2章 ミクロ物流コスト(企業物流コスト)

1.回答企業の構成

2.売上高物流コスト比率の実態

3.業種小分類別売上高物流コスト比率

4.重量あたりの物流コスト

5.温度帯別売上高物流コスト比率

6.リバース物流コスト

7.補足

第3章 ミクロ物流コストなどの動向(定性調査)

1.物流コストの動向

2.ロジスティクス指標の動向

3.物流事業者からの値上げ要請の動向

4.ロジスティクス関連部門の目標設定

第4章 物流施策の実施状況

1.物流コスト適正化への効果が大きかった施策

2.物流コスト適正化策の事例(効率化の取り組み事例)

3.物流施策の実施状況

4.物流危機に関わる取り組みなど

5.ロジスティクス施策および投資についての意識調査

6.個別企業の事例

第5章 マクロ物流コスト

1.概要

2.推計手順

3.推計結果

第6章 海外の物流コスト(国際比較)

1.海外のミクロ物流コスト(米国)

2.海外のマクロ物流コスト(欧州)

3.海外のマクロ物流コスト(アジア)

付録1 JILS設立30周年記念誌 寄稿

メタ・ロジスティクス=地球経営のためのロジスティクスの変容=

付録2 ロジスティクス経営指標調査2022中間報告書

【資料編】

1.2022年度物流コスト実態調査 調査票

2.2022年度物流コスト実態調査 集計結果

3.実態把握のための物流コスト算定マニュアル

□書誌情報

判型 B5判 約290ページ

ISBN 978-4-905022-17-6

価格 分類コード:C3063

定価 11,000円(本体10,000円+税10%)+送料

編・発行:公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会