個別課題の解決と企業間連携強化を同時に実現:ノンデスク産業の人手不足解消を目指して

X Mile(クロスマイル)(株)は、「テクノロジーの力でノンデスクワーカーが主役の世界を」というビジョンを掲げ、ドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」のためのSaaS・HRプラットフォームを展開するスタートアップ企業です。日本の就業人口の約60% が属するとも言われる巨大市場の中で、どのようなサービスを展開しているのか。各社個別の課題解決だけでなく、業界特有の「横のつながり」ごと改革が必要だと語る安藤雄真氏(執行役員DX事業管掌)にお聞きしました。

X Mile株式会社

ノンデスク産業向けSaaS・HRプラットフォームを提供するスタートアップ。2019年創業。Forbes JAPAN『2024年注目の日本発スタートアップ100選』にも選ばれた急成長企業。運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービス「ロジポケ」を提供。「ドライバー管理」「車両管理」「配送案件管理」「請求書管理」「経営管理」「安全管理」「労務管理」など幅広い課題を解決する。

執行役員 DX事業管掌 安藤 雄真 氏 Yuma Ando

大学卒業後、トランスコスモス(株)へ入社。法人営業として、顧客の業務効率改善や新規事業のオペレーション構築などを担当。その後(株)カーフロンティアに参画し事業責任者を務める。2023年にX Mileにジョイン。物流業界向けクラウドサービス導入を推進し、年間300件以上の物流会社におけるDX推進・採用支援・M&A相談などを行う。日本ロジスティクスシステム協会(JILS)主催の展示会「ロジスティクスソリューションフェア2026」の実行委員も務める。

ノンデスク産業の人手不足問題を解決したい

――御社の特徴についてご紹介いただけますか。

X Mile(クロスマイル)は、「テクノロジーの力でノンデスクワーカーが主役の世界を」というビジョンのもと、ノンデスク産業(*)向けのHRプラットフォームの提供やSaaS開発を行っています。

ビジョンの背景にあるのは、ノンデスク産業の人手不足問題を解決したいという思いです。日本の生産人口は、今後20年間で1,428万人減少すると予想されています。特に人手不足が懸念されている職種は、ドライバー、建設作業者、警備員といった「ノンデスクワーカー」です。中でも物流は「経済の血液」と呼ばれ、日本が経済成長を果たすうえで重要な存在です。当社はサービス開始直後からノンデスクワーカーの中でも、物流業界のためのサービス開発を進めてまいりました。

創業7期目のベンチャー企業ではありますが、従業員数は600名を超え、組織規模は年々拡大しています。昨年は日本のスタートアップの中で従業員増加数が第2位でした。従業員数の増加は事業成長の表れですが、それだけ物流業界が危機感を抱えていることの示唆でもあります。

*ノンデスク産業:物流、建設、製造、小売、飲食、医療など、オフィスや机を必要としない現場で働く労働者(ノンデスクワーカー)が中心となる産業

――国内の物流にはどのような課題があると考えていらっしゃいますか。

物流業界の課題は複雑で多岐にわたります。当社が創業から向き合う人材や業務効率化の観点から申し上げると、人時生産性(従業員1人が1時間あたりでどれだけの粗利益を生み出せるかを示す指標)の停滞が最大の課題だと考えています。

要因の1つは業界独特の「関わる人が多い」という構造です。物流業界では1つの荷物を届けるのにも、発荷主、3PLといった元請け、運送会社、着荷主など多くの事業者が携わります。それぞれの事業者は立場が変われば、売上構造が変わり、それに伴って重視する指標も変わります。

ゆえに、物流プロセス全体を効率化するソリューションはなかなか出現せず、開発されるDXソリューションは特定領域に特化したものに限定されてきました。その結果、業務分断とそれに伴って起こるデータの分断が常態化し、領域にまたがった根本的な課題解決が進まなかったのだと考えています。

――これらの課題に対してどのようなソリューションを提供していらっしゃいますか。

当社が物流業界に向けて展開しているサービスは大きく2つです。

1つ目は、日本最大級・ノンデスク業界専門の求人検索サイト「クロスワーク」です。現在は累計90万名以上が登録し、物流だけでなく建設・製造・自動車整備・警備など幅広い業界の求人が掲載されています。オペレートワーカーと呼ばれるトラックドライバーや倉庫作業者、管理業務職である運行管理者や総合管理者など、全ての職種で起こっている深刻な人手不足を解消するために、人材の充足と定着率向上を目指しています。

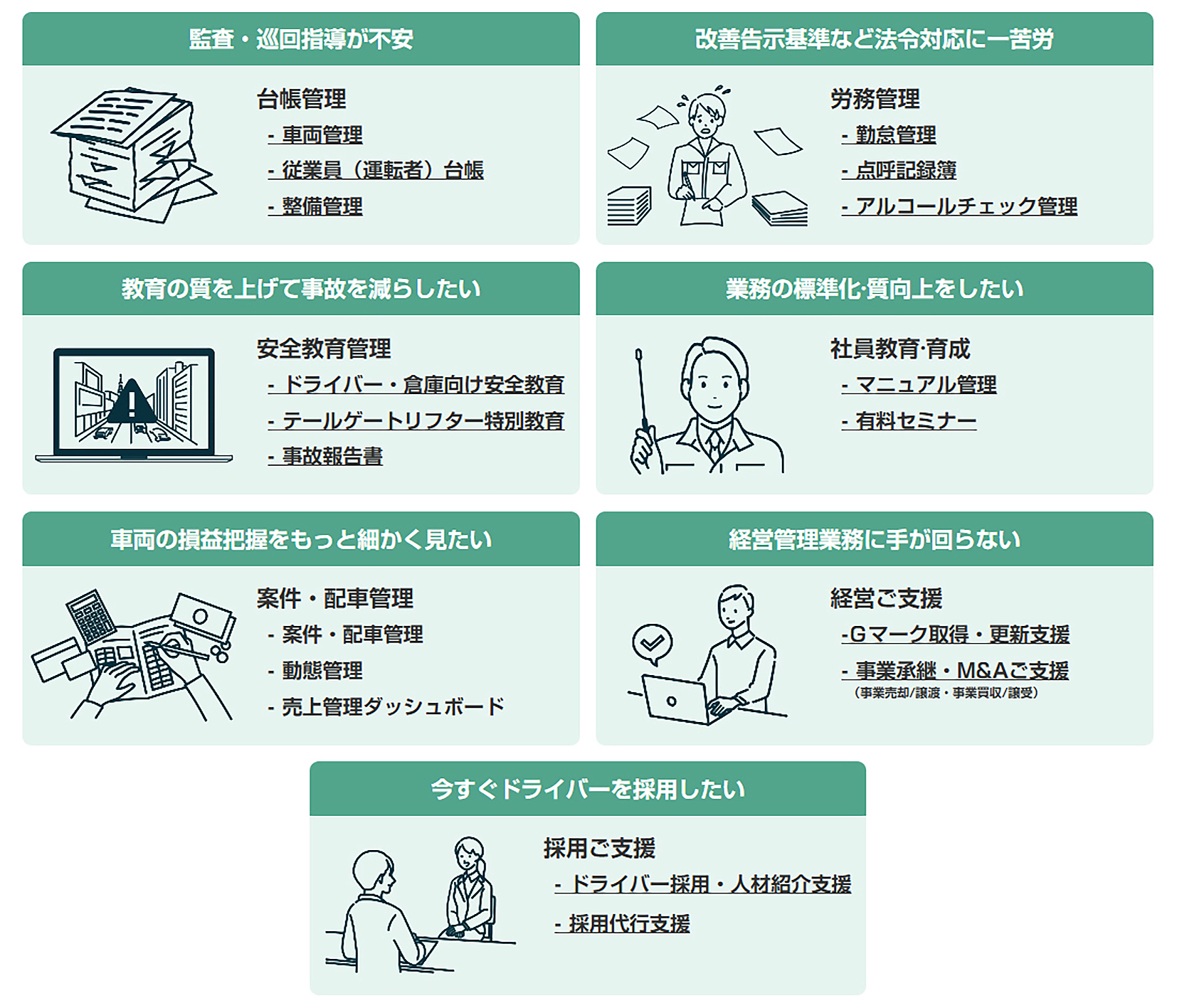

2つ目は、物流業界に特化した経営管理クラウド「ロジポケ」です。陸送をメインとした業務支援ツールで、運行管理から日々の業務、受発注管理まで包括的に支援します。物流に携わる様々な事業者のニーズに対応した機能が搭載されており、荷主、運送会社、倉庫など幅広いタイプの事業者に導入されています。

さらにロジポケは、各運送会社様ごとの個別課題の解決だけでなく、事業者同士の連携強化にも活用可能です。具体的には、「縦軸」では一社内の受発注・運行管理・勤怠管理・安全教育・請求管理など多様な機能を連携させ、「横軸」では荷主から3PL、運送会社、さらには倉庫会社までをデータでつなぐ仕組みを提供します。特に受発注領域では、輸配送管理システム(Transportation Management System)として案件管理や動態管理、利益構造の可視化を実現し、どのプレーヤーがメインで利用しても機能する形を整えています。

これにより、案件ごとに異なる複雑な物流の流れをシステム上で見える化するとともに、従来見えにくかった輸送ステータスや利益率を共有でき、複雑な体制下における効率化を可能にします。

総合物流DXサービス「ロジポケ」でできること

小さな課題解決の積み重ねが業界変革につながる

――サービス開発・改善にあたって、大切にしていることは何ですか。

お客様の課題を深く聞き取り、本当に必要とされる機能提供からスタートすることです。その後、実際に使っていただきながら段階的に、周辺機能を拡張します。

特に重視するのは、お客様の「目線」「言語」で会話をすることです。業種が異なると、同じ言葉でもニュアンスが変わり、真意の伝わらないことがあります。当社では、サービス提供先であるノンデスク産業の出身者を積極的に採用しています。運行管理者、ドライバー、倉庫管理者、物流専門のジャーナリストなど現場経験がある方々を採用し、なるべくお客様と同じ言語で話ができる体制構築を目指しているのです。

――課題解決事例をお聞かせください。

当社は業界変革を目指して事業展開をしていますが、お客様には、必ずしも一気に何かを変えていただく必要はないと考えています。普段私たちが推奨しているのは、まず目の前の課題解決から取り組むことです。仮に一部でも、各社がDXを実現できれば、関係者を含めた構造改革につながると信じています。

具体的な課題解決事例は企業によって異なりますが、わかりやすい事例の1つは事故削減です。ロジポケの安全教育を利用したことで、無事故期間を更新できたという声が寄せられています。

最近だと、様々な法令対応に活用いただくことも多いです。一般貨物自動車運送事業の巡回指導・監査対応や、改善基準告示への対応などのサポートツールとして活用いただいています。

また、配送効率向上のためのあらゆる可視化ができていることも、各事業者様にとって大きな成果だと考えています。運送業界は紙ベースの業務が非常に多く、点呼場が紙だらけなことも珍しくはありません。ロジポケ導入により紙での業務が減り、業務効率化を推進していることも課題解決事例の1つです。

――各社の課題解決は、関連事業者の課題解決にどうつながっていくでしょうか。

例えば運送会社の事故が減れば、発注元は「間接損害」と呼ばれるコストを減らせます。保険料の上乗せ、代替車両手配、従業員の追加稼働といった余計なコストを支払わずに済むのです。

人身事故だけでなく、日常的に発生する商品事故を防げるだけでも関連企業に及ぼす影響は大きいです。荷主側からすると、あらかじめ確保した商品補填の予算が浮き、そのぶん利益が増えることになります。そうなれば、浮いた利益が運賃として還元される可能性もあるでしょう。

運送会社は、事故件数の低下によってどれほどの利益還元ができているのかデータをもとに説明できれば、難しい運賃交渉も有利に進められるはずです。そこまでいけば、運送業界全体の生産性向上も見えてくると考えています。

業界全体でスクラムを組み「2030年問題」を乗り越える

――今回「ロジスティクス強調月間2025」のサポーターに参画いただいた経緯をお聞かせください。

当社はまだスタートアップという位置付けであり、提言をしても「小さな会社が何か言っている」で終わる可能性があります。しかし私たちは物流業界と対峙する中で、日本経済のためには業界の変革が必要だと本気で思っています。

そのような中で、当社がもつ知見をJILSという権威ある組織の力を借りて発信できれば、より大きなインパクトが与えられるのではと思い企画に参画させていただきました。

――今後に向けた目標をお聞かせください。

つい1~2年前「2024年問題」が大きな話題になりました。様々な関連報道がなされ、周辺の法令改正も含めて多くの議論が行われました。それが、2025年になってからは取り上げられなくなり、「結局大丈夫だった」ととらえている人も多いのではないでしょうか。

しかし私は、日々多くの会社の方々と会話をする中で「確実に影響があった」と確信しています。荷主側においては、繁忙期である年末に車両が確保できないという事態が頻発しています。運送会社側も法令違反を疑われることを懸念し、スポット便受注停止を決めるところが増えているのです。仮に売上が減少しても、余計な監査による疲弊を避ける判断です。

そして今、少子高齢化によるトラックドライバーの労働人口減少で社会全体の物流が停滞するリスク「2030年問題」が新たに話題になっています。「2024年問題」の解決もできていない中、このままいけば本当に物流全体に大きな影響が出る事態になりかねません。

輸送力確保のために自動運転をはじめ、様々な技術開発が進められていますが、問題が起こるまでに間に合うかは際どいです。物流業界としては、新たな輸送技術開発を待つのではなく、今の輸送システムの変革を進めるべき局面だと思います。

しかし、課題は認識しているものの、新システムの導入や既存システムの見直しにまだ至っていない企業が多いのではないでしょうか。特に中小企業の場合、同業の大企業や元請け企業の様子を窺っているところも多いと感じています。

危機を回避するには、業界全体の抜本的な改革が必要です。そのために当社としては、自社サービスのさらなる改善と提供範囲の拡大を続けることはもちろん、物流業界に携わるあらゆる事業者が共通の課題に向けてスクラムを組むためのサポートができればと思っています。業界の根本課題に危機感をもつ人が増え、多様なプレイヤーが領域横断で協力し合いながら、業界構造の改革に挑む、そんな未来を実現できればと思います。