大きな投資となる物流には適切な設計が必要:真に荷主サイドに立ったサービス提供のために

(株)フリーロケーションは、物流の「設計」と「施工」を分離し、運営受託やシステム開発は一切行わずに、「設計」だけをサービスとして提供する独立系物流コンサルタント企業です。お客様が現在抱える課題や、それらに対するソリューション、業界の今後の展望などについて、寺内石一氏(代表取締役)にお話を伺いました。

株式会社フリーロケーション

運営受託やシステム開発は一切行わず、荷主企業の利益のみを追求する、真の意味での「独立系物流コンサルタント」として2009年に設立。物流戦略、倉庫・配送改善、WMS導入・再構築、物流DX戦略など、多種多様な業種・業態・テーマにおいて多数のプロジェクトを支援している。

代表取締役 寺内 石一 氏 Ishikazu Terauchi

一橋大学卒業後、ボストンコンサルティンググループ、雑貨卸商社を経て物流コンサルティング会社創業に参画。多数のプロジェクトを経験した後、2009年に(株)フリーロケーションを設立。2008年より、日本ロジスティクスシステム協会(JILS)の物流技術管理士専門委員として、論文審査、面接、講義なども担当している。

不要なコストの削減は「設計と施工の分離」がカギ

――御社の特徴についてご紹介いただけますか。

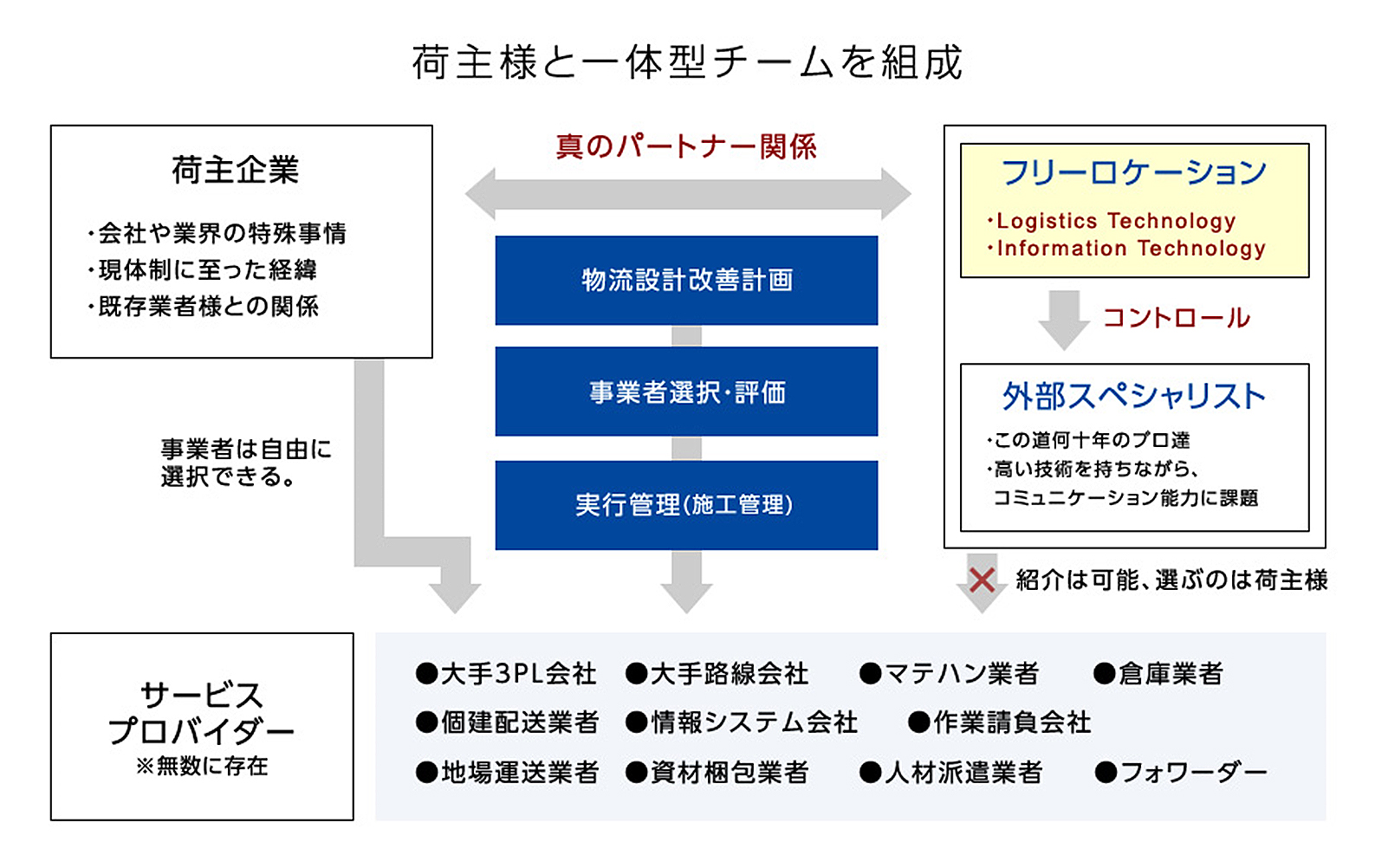

当社は、「物流の『設計』と『施工』を分離し、『設計』だけをサービスとして提供する」というコンセプトで、荷主企業に対して独立した立場からサポートを行うコンサルティング会社です。

業務内容はお客様の課題ごとに様々ですが、物流戦略立案、倉庫および配送の改善、物流センターの設計、物流管理体制の構築、在庫削減、物流システムの設計・導入などの支援をはじめ、荷主側が選定した施工の管理業務まで、幅広くお手伝いしています。荷物の種類も、小物から大物、異形物まで、様々な案件をサポートしてきました。一方で、運営受託やシステム開発は一切行わず、荷主企業の利益のみを追求する姿勢を貫いています。

フリーロケーションの仕事の進め方

――ロジスティクスの課題はどのような点にあると考えているのでしょうか。

売上高物流コスト比率は一般的に、経営の中で占める割合は5~6%程度と言われています。この数字だけを見るとそれほど大きな比率ではないように感じられるかもしれませんが、例えば物流費が月1,000万円の会社で考えた場合、年間では1億2,000万円、10年では12億円と、ちょっとしたビルが建つくらいの大きな金額になります。それだけ大きな投資をしているにも関わらず、適切な設計ができていない荷主企業も多く、そうしたケースではよく「設計と施工が一体になっている」という問題が見られます。

荷主企業にとっては、設計から運営までの全てを、3PL会社や物流会社に一括して依頼することで、複数企業へ別々に発注する手間が省けるというメリットがありますから、それ自体は必ずしも悪いことではありません。しかし、実際の提案が「本当の意味で、荷主企業のメリットを追求したものになっているのか」という点で、やや疑問に思える場合があるのも事実です。

例えば、関連企業が提供しているITパッケージを導入するなど、自社にとって都合のよいシステムやオペレーションを組み込むことが前提の提案になっているケースが見られます。また、実際の運用が始まると、売上や収益を重視する方向に意識が行き、その後の改善が止まってしまうようなことも起こりがちです。中には、せっかく設備やシステムを導入したのに実際には使われていないものがあったり、導入前よりも生産性が落ちたりするケースもあるのです。

このような事態に陥らないためにも、公共事業の建築工事で設計が分離されているように、物流の改善でも設計と施工で役割を分けることで、不要なコストなどが入る余地を少なくする工夫が必要だと考えています。

独自の知見や視点から課題を抽出、改善へ導く

――それらの課題に対してどのようなソリューションを提供しているのでしょうか。

当社は、物流の設計部分だけに特化してお手伝いしていますので、お客様からの「本当にこのままでよいのか」というご相談に対して、客観的な立場から事業者やツールを選ぶサポートをできるのが最大の特長だと考えています。これまでに様々な荷主企業の課題に取り組んできましたので、課題を探り出すうえで多数の視点を持っているのも強みです。

実際のプロジェクトでは、まず物の流れや業務フロー、データなど、お客様の現状をしっかり整理・把握するところから始め、そこから課題を抽出していきます。お客様自身が気付いていなかった課題を発見することもありますし、解決策も「リプレースしたほうがいい」「倉庫システム導入が最善」など、幅広くご提案が可能です。

課題の中には「商習慣上、仕方がない」「上流システムとの関係で難しい」というものも出てくるのですが、その課題をどう解決していくか、商習慣のほうを変えることはできないのか、などを多角的な観点から探っていきます。

例えば、倉庫をIT化する際、商品の中にバーコードがなくてお困りのケースでは、棚札を入荷時に紙で出力し、そこにバーコードを付けることでIT化を促進するような手法もあります。また、WMSを導入する際に業務フローが特殊で、「システムをカスタマイズすると工数が多すぎる。独自システムを開発すべきだろうか」とお悩みのケースでは、業務フローの一部をパッケージに合わせて変更する方向で社内調整いただくようご提案したことで解決できました。

このように、お客様の課題ごとに、独自の知見や視点から最適な解決策をご提案しています。

――導入提案にあたって大切にしていることは何でしょうか?

お客様の現状を調査した際によくあるのが、営業部門からの要請を無条件で受け入れたことで、業務フローに無理が生じているケースです。その点を改善するには、営業スタッフに外部と折衝してもらうよう働きかけなければいけないのですが、物流部門だけではなかなか難しい面があるため、CLOのように総合的な判断ができる人物を社内に置き、強く働きかけてもらう必要が出てきます。そうした際に、例えば「リードタイムを1日延ばせば、これくらいコストが下がります」などと、CLOがより正しい判断をできるようにするための、根拠となるデータを提示することが重要です。

私たちは、プロ野球で言えば、選手の立場に寄り添い、本人にとって一番いい球団を見つける「エージェント」のような存在です。お客様が本当に実現したいことや、会社の方向性、戦略、成長度合いなどを見極めながら、その会社にとって本当に良い提案を行うことを心がけています。我々の立場は「荷主のエージェント」だと思っています。加えて、もし自分が荷主担当者の立場であればどうするか、常に考えるようにしています。

――今回「ロジスティクス強調月間2025」のサポーターに参画いただいた経緯をお聞かせください。

強調月間のサポーターには、様々な改善や改革をすでに実行している企業が数多く参加されていますよね。自社の収益には直接関係なくても、「みんなで業界全体をボトムアップしていこう」と、世の中を良くするために取り組んでおられる。このような方々が業界を牽引することで、社会の風潮が変わっていくんだろうと、頭が下がる思いです。私も、自らの専門性によって何かお役に立てれば、という気持ちで参画させていただきました。

JILSの物流技術管理士資格認定講座で、20年以上にわたり専門委員を務めてきたのも、「物流を盛り上げるために、業界で通用する人材を育成したい」との想いからです。この講座で学び、物流の改善に携わっている方は、これまでに約1万4,000人にものぼります。今では、物流技術管理士の資格を持っていることが、「物流のプロフェッショナル」であることの1つの証しになっているのではないでしょうか。

「CLOの補佐役」として物流改革を支えていく

――ロジスティクスの未来をどのように予測・想像されていますか。

2024年問題や人手不足など様々な課題がある中で、皆さん「変えていかなければ」という意識はあるものの、現実にはそこまで切迫した事態に陥っていないからか、まだ改善が進んでない企業も多いように感じています。そうした企業も、今後ますます周辺環境が厳しさを増していくと、必要に迫られ変わっていかざるをえないのではないでしょうか。

具体的には、倉庫内のIT化がきっかけになると考えています。まずは作業経験が全くない人でもスムーズに業務に入れるようにするために、庫内業務の標準化・自動化を進めて「スマート物流」を実現していく。これが進んでいけば、バース予約管理システムといった「配送業務との連動」への発展が容易になるのではないかと考えています。

ただ、庫内のロボット化に至るには、現時点ではまだコストが高いために採算が合いにくい状況です。導入する倉庫が増えていけばコストも急激に下がっていくでしょうが、高いから導入が進まない面もあり、まさに「鶏が先か、卵が先か」という状況ですね。

それでも自動化を進めている企業は、将来的な人手不足を見越して今から運用方法を試行錯誤しています。これから人手不足が本格化していくほど、着手する企業も増えていくでしょう。その準備としても倉庫内のIT化は出発点と言えます。

――人材の面では、どのような未来を描いているでしょうか。

人材の面では、物流の知見のある人がますます増えていくといいですね。個人的には、流動性が増せば業界も大きく変わっていくのではないかと考えています。

最近は、大手企業の物流部門で経験を積んだ方が、コンサルタントとして独立するケースも少しずつですが増えてきました。物流は、扱う荷物や諸条件ごとに特有の知見があり、全てに詳しい人などほとんどいません。そうしたピンポイントの経験を持つ人たちをどうやって活用するかも今後の課題になるでしょう。将来的にはコンサルティング会社も、プロジェクトの必要性に応じて日本中から物流のエキスパートを集め、テーマに特化したチームをその都度編成するスタイルになっていくのではないでしょうか。それは当社と競合する存在にもなってしまうのですが(笑)。

企業側でも、CLOや物流部長をアウトソーシングするケースが出てくるでしょう。そうして、人材がアメーバのように動き、その時々で一番いい形で改革や運営を行っていくような時代が、早く訪れてほしいですね。実現するのはだいぶ先かもしれませんが、すでにそうした予兆は見えてきています。

――今後に向けた目標をお聞かせください。

来年の4月からは、荷主企業にCLOの設置が義務付けられます。これに日本語では「物流統括管理者」という言葉が当てられていますが、CLOのLはロジスティクスですから、物流だけを見るのではなく、企業内の生産から販売まで、全体を最適化することが求められるはずです。特に、在庫を含めた改革はかなり大がかりなプロジェクトになるでしょう。そうした際に、お客様の「CLOの補佐役」として、当社が持つ業種横断的な幅広い知見から、正しい判断をくだすための材料をご提供する形でお手伝いできればと考えています。